- Статьи

- Культура

- По ту сторону мольберта: кто раздевался перед Эдуардом Мане и кутил с Карлом Брюлловым

По ту сторону мольберта: кто раздевался перед Эдуардом Мане и кутил с Карлом Брюлловым

Книга Анны Матвеевой посвящена самым известным натурщицам и вообще героиням картин, которых часто связывали со знаменитыми художниками не только творческие отношения. Критик Лидия Маслова, будучи и сама не чужда миру живописи и вообще прекрасного, не могла пройти мимо — и представляет книгу недели, специально для «Известий».

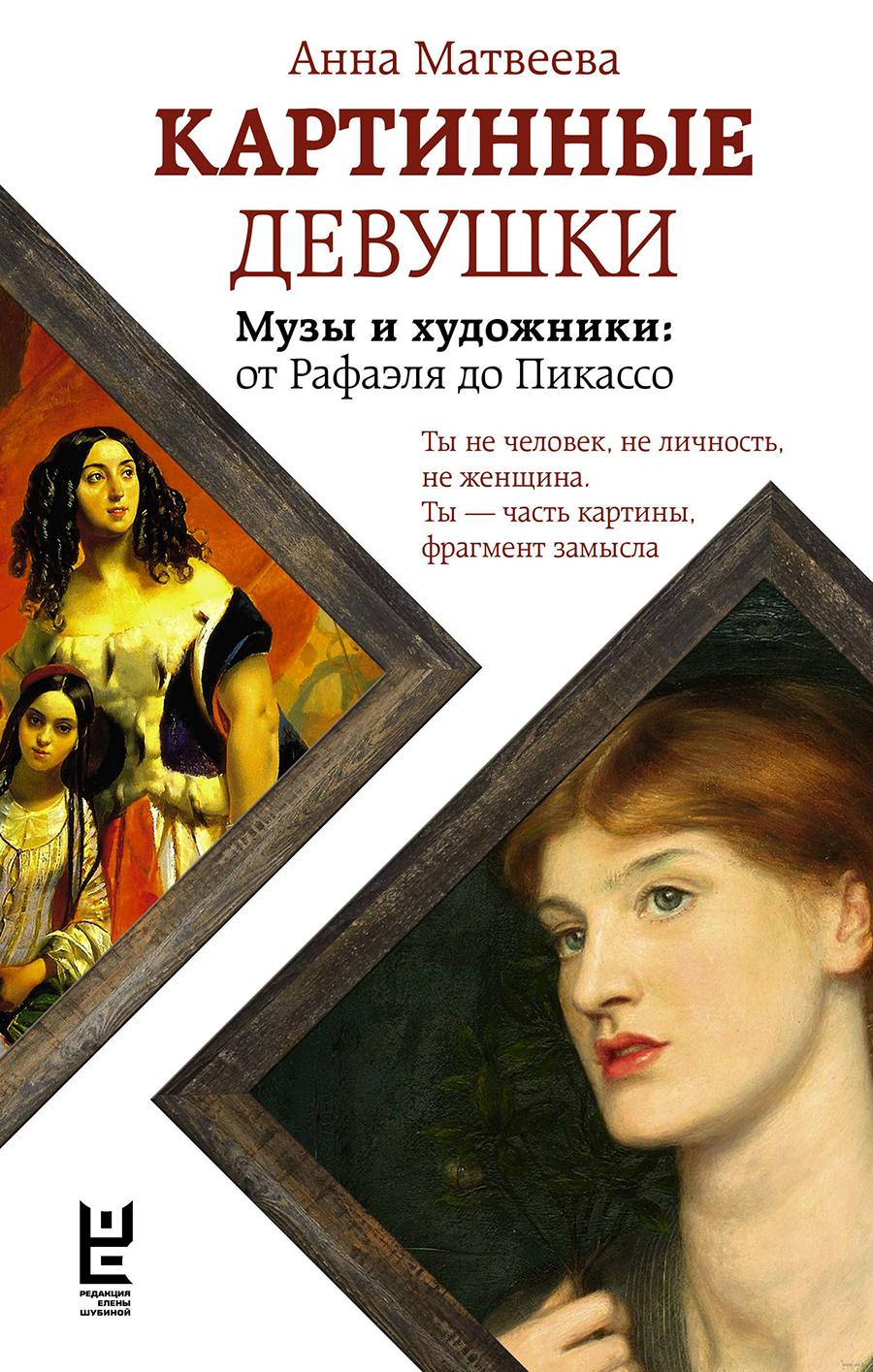

Анна Матвеева

Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо

Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — 502 с.

«Картинные девушки» адресованы не продвинутым знатокам изобразительного искусства, желающим ликвидировать оставшиеся пробелы в эрудиции, а скорее людям довольно девственным и желающим искусствоведческой невинности лишиться. Скажем, начать различать художников Моне и Мане, чтобы не ударить в грязь лицом при разгадывании сканвордов и просмотре телевикторин. Игра слов «Разгадать Викторину» использована в названии главы об одном из родоначальников импрессионизма Эдуарде Мане. Для скандально известных «Завтрака на траве» и «Олимпии» ему позировала Викторина Мёран, «своенравная взбалмошная парижанка с роскошными волосами», которую художники позже прозвали Креветкой из-за ее миниатюрности и прозрачно-розовой кожи.

Креветка, сама лелеявшая амбиции художницы и однажды просто-напросто исчезнувшая из жизни Мане даже не попрощавшись, — один из самых неприятных женских персонажей книги. Матвеева, не скрывающая легкого презрения, пародирует простонародный говор Викторины, иногда вставляя «мсье»:

«Родилась на Монмартре, отец — гравёр, родной дядя был скульптором, так что в искусствах она разбирается не хуже вашего, мсье. Выговор у девушки, мягко говоря, не аристократический — в уличной толпе сочтут своей»

Отдельная подглавка о Викторине, после смерти Мане подкатившей к его вдове с просьбой поделиться наследством, называется «Липучка» — это еще одно ее прозвище, полученное на Монмартре, где она прославилась назойливостью и приставучестью.

Но таких антипатичных особ на страницах книги немного. Даже имеющая репутацию «пожирательницы гениев» женщина-ураган, несравненная Мизиа Серт, в которой, несмотря на среднюю внешность, что-то находили Боннар, Тулуз-Лотрек и героически превозмогавший артрит Ренуар, предстает скорее лучшим другом и покровительницей всех гениев, нуждающихся в женской поддержке и любви гораздо больше обычных людей. Преобладают среди выбранных Матвеевой «картинных девушек» все-таки достойные женщины, иногда спасающие художников просто физически (как Сюзанна Валадон, сделавшая из своего сына знаменитого живописца Мориса Утрилло в рамках борьбы с его алкоголизмом), а также бескорыстные и самоотверженные небесные создания, озаряющие жизнь художника волшебным светом, придающие смысл его существованию. Один из таких ангелов, хотя и с немного подмоченной репутацией, — главная муза Рафаэля Маргарита Лути, рассказ о которой снабжен подзаголовком «То ли девушка, а то ли виденье...».

Вообще названия глав и подглавок в книге порой весьма игривы, и автор смело черпает их из поп-культуры. Вероятно, чтобы слабо подкованный читатель не слишком дрейфил и робел перед высоким искусством, узнавая какие-то знакомые клише из массового сознания, и чувствовал себя с эрудированной писательницей на дружеской ноге.

В результате этого непринужденного контакта интересующийся живописью новичок не только почерпнет из книги массу интересных сведений о личной и профессиональной жизни художников, но и научится хоть немного ориентироваться в бесконечных мадоннах Рафаэля и разнообразных автопортретах Рембрандта. Кроме того, читатель-неофит освежит свой словарный запас такими раритетами, как «алчба». Это словечко изысканная Матвеева выбирает вместо привычной жажды, развивая психологическое сравнение Пикассо (который, разлюбив надоевшую женщину, злобно малевал ее в искаженном виде) с Минотавром:

«Горе тем, кто помыслит ступить в тот лабиринт, не во дворце — в душе. Очаровательный спутник рано или поздно обернется безжалостной тварью, готовой сожрать тебя с потрохами, ведь ее, в свою очередь, поедает изнутри нескончаемый голод, алчба новых впечатлений и свежей крови...»

Подобные обороты, после которых обычно ставят в скобках «книжн., устар.», украшают книгу Матвеевой там-сям, подобно патине на описываемых полотнах, и помогают создать атмосферу музейной экскурсии. Она, правда, иногда смешивается с фривольным духом глянцевых журналов об интимной жизни знаменитостей. Например, когда Матвеева объясняет грубое (18+) толкование простонародного прозвища рафаэлевой любимицы Форнарины-«булочницы», а особенно в главе о раскованной подруге Карла Брюллова Юлии Самойловой, славившейся своими кутежами и имевшей захватывающую родословную, в которой повторяется мотив совращения юных прелестных созданий ближайшими родственниками.

Но в целом писательнице удается соблюсти баланс между легкой «желтизной» и лекторским тоном, не впадая ни в скабрезность, ни в занудство. Удается даже в те моменты, когда Матвеевой приходит охота дополнить свою экскурсию небольшими философскими отступлениями об устройстве жизни в целом, мало меняющемся от эпохи к эпохе: «Во все времена красивые девушки приезжали искать счастья в столицы», «Умерев молодым, остаешься красивым и юным навек. Будучи живым, идешь дальше, старея и разочаровываясь в себе и окружающих» или «Известно, что высказанное утишает боль».

Вполне благопристойную книжку Матвеевой все-таки, пожалуй, лучше не показывать феминисткам, которые могут расстроиться, увидев, как писательница напропалую объективирует натурщиц, так, что слюнки текут. «Совсем еще юная итальяночка <...> подставила ладони под тонкую струйку фонтана. Обнаженная грудь, розовое ушко, свет солнца, ласкающий гладкую смуглую спину... От холста так и веяло наслаждением, всей этой итальянской дольчевитой!» — нахваливает Матвеева, словно рыночная торговка персиками, картину Брюллова «Итальянское утро», за которую неосторожного любителя живописи мгновенно заблокировали бы на фейсбуке.

Впрочем, в этом отношении в наше время «нового пуританства» уязвимо и страстное стихотворение Роберта Рождественского «Кем они были в жизни — величественные Венеры?», служащее эпиграфом книги и содержащее в высшей степени сомнительные строчки «На темном холсте, как на дереве, зрели теплые груди». Оскорбительные в современном прогрессивном дискурсе даже не самим фактом привлечения внимания к грудям, но и откровенным уподоблением женщины растению. В оправдание поэта можно сказать лишь то, что в другом стихотворении, цитируемом ближе к концу, он открытым текстом сравнивает с растением и Марка Шагала, который с отсутствующим видом тянется в сторону милого Витебска.