С особым цинизмом: Анатолий Мариенгоф и его запрещенный роман

Литературная энциклопедия сталинских времен определяла творчество Мариенгофа как «один из продуктов распада буржуазного искусства после победы пролетарской революции». Учитывая такой «анамнез», даже удивительно, что одному из значительных поэтов первой половины ХХ века, видному теоретику литературы и прозаику удалось прожить относительно счастливую жизнь: с травлей, но без срока в лагерях, с замалчиванием, но без трагического финала, как у Цветаевой. Критик Лидия Маслова изучила новую биографию автора запретного для советских читателей романа «Циники» — специально для «Известий».

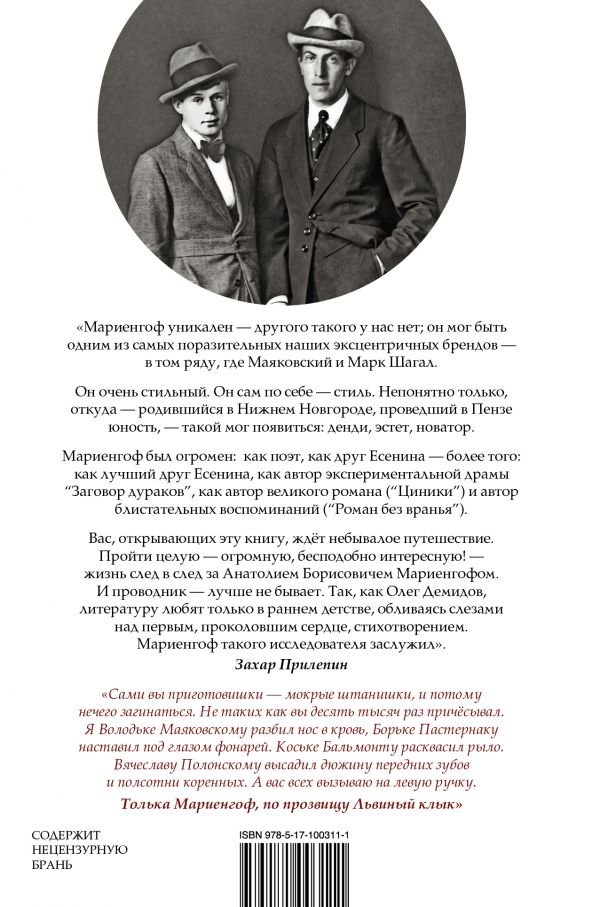

Олег Демидов

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. — 749 с.

В случае с таким прекрасным мемуаристом, как Анатолий Мариенгоф, любознательному читателю проще получить информацию из первых рук (тем более, что и его ближайшие соратники по имажинизму — Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев, Иван Грузинов — оставили достаточно воспоминаний, обильно цитируемых в книге Олега Демидова). Тем не менее интересно следить, как развиваются отношения очередного биографа с его кумиром, которого он пусть и не знал лично, но который ему милее и дороже иных близких знакомых. Теплая волна исключительной человеческой приязни к объекту исследования накрывает еще в предисловии к «Первому денди», написанном Захаром Прилепиным, автором вышедшей четыре года назад в серии ЖЗЛ книги «Непохожие поэты. Трагедия и судьбы большевистской эпохи», героями которой стали Анатолий Мариенгоф, Борис Корнилов и Владимир Луговской.

В душевном прилепинском предисловии к новой книге Мариенгоф предстает не только как «очень стильный», но и как «добрый и покладистый дядька». Такой вряд ли возражал бы, услышав, что Прилепин называет его «дядей Толей», объясняя, что научился этому у артиста Михаила Козакова (только что на коленях у дяди Толи не сидевшего в качестве сына многолетнего мариенгофовского соавтора).

Кроме того, Прилепин с немного комичным удивлением благодарит Олега Демидова за помощь в работе над ЖЗЛовским трудом: надо же, поделился своей архивной добычей, а мог бы знаменитого конкурента с лестницы спустить. Между тем конкурент и правда опасен: прилепинская книжка, хоть и «трехместная», производит впечатление гораздо более внятной, четкой и аргументированной в литературоведческом смысле, чем обстоятельная монография Олега Демидова, тоже предусмотревшего «откидные места» для множества пришедших по контрамаркам побочных персонажей — каждая глава заканчивается рубрикой «Слухи, факты и большая литература».

В этом калейдоскопе занимательных цитат трудно разглядеть какой-то продуманный драматургический или монтажный принцип. Иногда они вообще имеют косвенное отношение к герою книги, который просто вскользь упоминается сидящим в какой-то компании. Но много среди «слухов и фактов» и познавательных, например отрывок из дневника Игоря Ильинского, который, проходя по Тверскому бульвару, где Мариенгоф с друзьями, встав на лавку, читает свои стихи, замечает «футуристический» характер выступления, не вникая в разницу между футуристами и имажинистами, которой Демидов придает принципиальное значение: «Словом, об отношениях футуристов и имажинистов должен быть особый разговор».

В разговоре о том, как же все-таки непрофессиональному читателю различить футуристов и имажинистов, аргументированное мнение самого Олега Демидова практически не слышно, и больше результатов дает «опрос свидетелей», например Евгения Замятина: «Совершенно естественно, что новая литературная группа, вскоре начавшая конкурировать с футуристами, оказалась тоже группой поэтов и родилась тоже в Москве. Это были имажинисты, оспаривавшие у футуристов право именоваться самыми левыми — и, следовательно, самыми модными. Если футуристы размахивали пролетарской эмблемой нового российского герба — молотом, то имажинисты имели все основания взять своим символом еще остававшийся неиспользованным крестьянский серп».

Не объясняя конкретно и доступно, где все-таки пролегает стилистическая грань между футуристами и имажинистами, Олег Демидов устраивает между ними некое соревнование, которое судит с точки зрения нынешнего массового потребителя, при этом субъективно «подсуживая» своим любимцам-имажинистам: «Если отбросить двух поэтов, которых современная массовая культура использует в своё удовольствие (Маяковский и Пастернак), то можно поставить вопрос: кто сейчас помнит что-то из Кручёных, кроме «дыр бул щил»?»

Небрежно отбросив Маяковского с Пастернаком, Демидов щедро расписывает заслуги имажинистов. «Роман Мариенгофа «Циники» растаскан на цитаты», — утверждает Демидов, хотя представлять «Циников» всенародным цитатником вроде «Двенадцати стульев» было бы преувеличением, как и считать популярным поэтом-песенником Вадима Шершеневича, которого, по наблюдениям Демидова, «активно поют». «Эрдман не уходит с театральной сцены. Книги Ивнева выпускаются чуть ли не ежегодно. И это не говоря о Есенине! Значит, удалось создать моду? Безусловно! В этой гонке имажинисты оказались впереди», — выкладывает козырь за козырем Демидов, хотя с обывательской точки зрения в современной масскультной ситуации футуристы и имажинисты финишировали примерно ноздря в ноздрю и так же мало различимы между собой как тогда, так и сейчас.

Да и вообще не очень понятно, в чем литературоведческий смысл этой воображаемой «гонки» и что она добавляет к образу А.Б. Мариенгофа, который чаще говорит сам за себя, чем высвечивается с нетривиальной стороны автором книги, нарывшим россыпи богатой фактуры, но не всегда знающим, как сделать из нее оригинальные самостоятельные выводы.

Тот же Захар Прилепин умеет емко формулировать важные вещи: «Мариенгоф недооценивал себя там, где был первым или одним из первых, и слишком много сил потратил на ту работу, где был одним из многих». Олег Демидов к чеканным формулировкам особого таланта не имеет и лишь где-то к середине повествования вдруг решает, что пора объясниться, о чем и зачем он, собственно, написал увесистый том: «Можно ли назвать Мариенгофа циником? Надеемся, ответом послужит эта книга».

Однако больше похоже, что книга написана не ради ответа на этот риторический вопрос, а из влюбленного стремления похвалить Анатолия Борисовича во всех его проявлениях и защитить от всего, в чем только придет в голову его упрекнуть кому бы то ни было. Пытаясь объяснить, почему что-то мариенгофовское может вообще не понравиться, Олег Демидов обычно не находит другой причины, кроме зависти или каких-то личных счетов. В голове у него просто не укладывается, как манера Мариенгофа может вызывать органическое отвращение у писателей другого психологического и стилистического склада, и за любой критикой запальчивый биограф высматривает внелитературные конспирологические причины. Так, процитировав рецензию Гайто Газданова («Книги Мариенгофа плохи не только потому, что они щеголевато-циничны; это цинизм не страшный, пензенского происхождения и местного характера. Хуже то, что они малограмотны и беспомощны»), Демидов искренне недоумевает: «Откуда такая язвительность? Может быть, Мариенгоф и Газданов когда-то что-то не поделили?»

При всей наивности подобных чувствительных восклицаний, которых, пожалуй, многовато для книги о завзятом цинике и денди, она тем не менее оставляет скорее приятное впечатление. Прежде всего благодаря удачному финалу, в котором внезапно появляется Андрей Георгиевич Битов (недавно, увы, нас покинувший), видевший живого Мариенгофа и подаривший ему свою книгу. Ничего более существенного о Анатолии Борисовиче, кроме того, что родные звали его Длинный, Битов не сообщает, однако самим своим мудрым присутствием позволяет закончить биографию неоднозначной личности на умиротворяющей философской ноте.