Человек без направления: почти романизированная биография Николая Лескова

На исходе первой четверти XXI столетия автор «Левши» и «На ножах» внезапно снова стал актуален для русской читающей публики. Неудивительно, что вместе со спросом на книги самого Николая Лескова возник и интерес к его биографии — и творческой, и политической, и попросту бытовой. Именно такой томик из вечной серии ЖЗЛ попал в руки критику Лидии Масловой, которая представляет книгу недели — специально для «Известий».

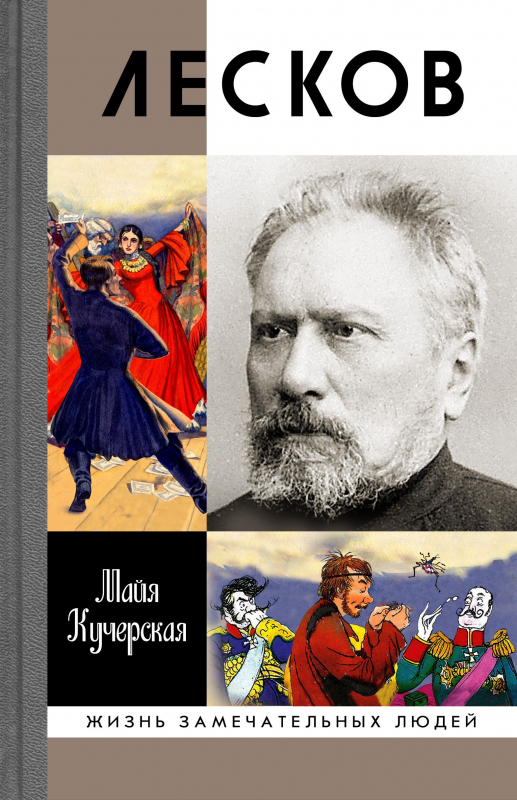

Майя Кучерская

Лесков: Прозёванный гений

М.: Молодая гвардия, 2021. — 622 с.

Название книги Майи Кучерской о Николае Лескове — «Прозёванный гений» — взято из стихотворения Игоря Северянина «На закате», целиком приведенного на задней обложке вместо аннотации. Стихотворение, лирическая героиня которого созерцает закат, опустив на колени томик Лескова, — пожалуй, и правда лучшая аннотация к этому байопику. Особенно в сочетании с добрым лицом писательницы, прекрасно иллюстрирующим раздумья, «есть ли кто деликатней, // Чем любовным вниманьем воскрешенный Лесков?»

Николай Семенович действительно воскресает на страницах книги во всей полноте и яркости своих неоднозначных литературных и человеческих проявлений. Возражение в восторженном северянинском стихе вызывает главным образом эпитет «деликатный». Самое любовное внимание Кучерской к герою не означает комплиментарной предвзятости и не отменяет очевидного факта, что излишней мягкостью и тактичностью в обращении с окружающими, особенно с ближайшими родственниками, писатель-гуманист не страдал. Но эта черта (помимо прочих более серьезных пороков, а иногда и вовсе отталкивающих особенностей поведения) придает его фигуре объем и захватывающую игру светотени.

С точки зрения биографа многогранный Лесков не персонаж, а просто загляденье — пылкий, своенравный, противоречивый, непредсказуемый, обладатель огромного таланта, но слишком обидчивый и набитый комплексами, сначала от своей необразованности, а потом от недостаточного признания.

Судить об объективности любого биографа следует с осторожностью. Ведь даже выступая с архивными документами в руках, выводы и интерпретации он предлагает свои личные, неизбежно субъективные. Зачастую читательское доверие зависит от интонации больше, чем от сообщаемых фактов. Но Кучерская располагает к доверию еще в предисловии, честно предупреждая, что она не просто филолог, но и азартный беллетрист: «Я люблю сочинять художественные тексты: придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабушек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из почки лист в луче апрельского солнца, как трещит крыльями юная стрекоза над заросшим кувшинками прудом».

Тут читатель, у которого аллергия на юных стрекоз и клейкие зеленые листочки, еще может успеть спрыгнуть на берег, но вряд ли это правильное решение. Прогулка на теплоходе «Николай Лесков» обещает быть веселой, а то, что иногда Майя Александровна будет исполнять на палубе словесную цыганочку, словно Михалков-Паратов с песней «Мохнатый шмель», лишь добавляет куражу и ничуть не противоречит духу Лескова. Благо, он всю жизнь недолюбливал стандартные, протокольные форматы (наверное, еще со времен службы в казенной канцелярии, с которой началась трудовая биография 16-летнего гимназиста-недоучки).

Кучерская то и дело с удовольствием моделирует лесковскую манеру, а нередко, скажем так, «подслушивает» и запросто вставляет его строчки в свое повествование. Делает она это без утомительного закавычивания, например, «деликатную панночку с раздушенным платочком в белой ручке» из апокрифических рассказов о Гоголе «Путимец». Пожару в Апраксином дворе в мае 1862 года автор книги уделяет страницы две живописнейших сценок, которые просятся в исторический сериал. Едва не пойманный поджигатель, мародеры, которые набрели на запас водки, погорельцы, выбегающие в шубах и с иконами под мышкой, император, прискакавший к Чернышеву мосту, чтобы скорбно поглядеть на свой народ на фоне алого зарева. Когда глаза государя наливаются слезами, Кучерская вздыхает: «Довольно. Я бросаю перо». И то правда: отдохнула как беллетрист на пожаре — пора снова к станку, разбираться с «пожарной» статьей неосмотрительного Лескова «Настоящие бедствия столицы», погубившей его репутацию как либерального публициста.

На сладкое терпеливого читателя ждет совершенно фантазийный эпилог, в котором Лесков засыпает в трактире и, как безумный герой его последней повести «Заячий ремиз», грезит о том, как хорошо было бы печатать книги прямо на небесах. Тут писательница, имеющая все основания залюбоваться своей ладной и складной книжкой, напоследок словно надевает на нее нарядный кокошник, расшитый словесным бисером, но никакой другой функции, кроме эстетической, не выполняющий.

Что греха таить, Майя Кучерская, как и сам Лесков, любит порой писать чересчур «кучеряво» ради самого процесса закручивания словесных финтифлюшек. Но всё-таки «Прозёванный гений» — скорее филологическая монография, основательное и аргументированное научное исследование, чем романизированная биография, где вымысел иногда перевешивает, оказываясь более эффектным и обаятельным.

Автор книги тщательно прослеживает эволюцию «канцелярист — коммивояжер — профессиональный журналист и писатель», отмечает «скандальные» вехи биографии строптивого Лескова, анализирует сочетание несочетаемого в его творчестве. Тут и желание воспитывать и проповедовать, любовь и интерес к духовенству (отец Лескова едва не стал священником), а с другой стороны — «тяга к эстетическому наслаждению», приводившая к двусмысленности лесковских текстов, даже возникших из самых благих гражданственных побуждений.

Таких, как, например, самое знаменитое его произведение — «Левша», написанное после гибели Александра II и, по мнению Кучерской, объясняющее, почему в России убивают царей. Тщательный литературоведческий разбор устанавливает связь Лескова не только с народной средой, знанием которой писатель гордился отдельно (и выкладывал как главный козырь против обвинений в искусственности разговорной речи его персонажей), но и с европейской литературной традицией. А ее следов в лесковской прозе гораздо больше, чем видная невооруженным глазом отсылка к Шекспиру в названии очерка «Леди Макбет Мценского уезда».

Важнейшим лейтмотивом «Прозёванного гения» становится нежелание Лескова безоглядно примыкать ни к какому направлению (один из его незаконченных романов так и назывался «Человек без направления»), тема «отдельности». Лесков к людям тянулся, жаждал любви, в том числе и читательской, но по складу характера ему было трудно примыкать к какой-то человеческой общности, хотя бы даже к самому узкому семейному кругу. Главной его любовью была любовь к слову как таковому, как можно заключить из книги Кучерской: «Лесков едва ли не первым из русских прозаиков осознал, что объектом изображения может стать слово как таковое, его журчание, клекот, цоканье, мычание, чавканье, кашель, скрип, кряканье, звон».

Возможно, где-то здесь кроется разгадка лесковской «бесприютности», как в общественной, так и в личной жизни: писатель так любил слова, что для людей места в его сердце оставалось совсем немного.