«Неестественно яркий закат мешал увидеть зарево пожаров»

8 сентября 1941 года, когда немецкие войска достигли берегов Ладожского озера, сообщение Ленинграда с Большой землей было прервано — началась блокада города, которая продлилась 872 дня, до конца января 1944 года. Она унесла жизни около 1,5 млн человек в городе, где к началу войны проживали чуть менее 3 млн. 97% жертв блокады умерли от голода.

О том, как начинались героические 872 дня для жителей Ленинграда, — в воспоминаниях и дневниках ленинградцев: тех, кто пережил блокаду, и тех, кто навсегда остался в осажденном городе.

Предвестники надвигающейся катастрофы в городе появились рано — уже с начала июля стало очевидно, что активных боевых действий в районе Ленинграда не избежать, и на улицах началась активная подготовка. Однако ленинградские дети, которых спустя годы мир — по их дневникам — узнает как маленьких взрослых, серьезных и рассудительных, тогда еще воспринимали происходящее как игру.

«Во двор привезли бревна и доски. Мы узнали, что на крыше нашего дома будет построена платформа, на которой установят зенитный пулемет. Мальчишки весь день вертелись около строителей, помогали носить доски на чердак. Разговоров было! Вы слышали, что у нас будет на крыше? А как вы себе это представляете? Одни считают, что хуже не будет, потому что самолеты не полетят на огонь. Другие, наоборот, уверяют, что фашисты будут стараться подавить пулемет. Но, слава богу, как говорит моя бабушка, самолетов пока не видно», — пишет Галина Карловна Зимницкая, тогда 13-летняя девочка, в своем дневнике 11 июля 1941 года. Она переживет блокаду. Позднее ее воспоминания будут изданы под названием «Блокадные будни: Дневник блокадной девочки».

Первая большая бомбежка Ленинграда произошла 8 сентября, налеты повторились и в последующие дни. Именно тогда были разбомблены и сгорели Бадаевские склады. А вместе с ними — хранившиеся там 3 тыс. т муки и 2,5 тыс. т сахара. Многие блокадники считали, что, уцелей Бадаевские склады, голода бы удалось избежать. Однако, вероятнее всего, эти запасы Ленинград бы не спасли — по одним данным, их хватило бы на три дня, по другим — на месяц.

«8 сентября 1941 г. Налет продолжался более двух часов. Никто не спал. На улицах от пожаров расстилался дым как туман», — записал в дневнике бухгалтер Николай Горшков.

«Очень хорошо помню первую бомбежку Ленинграда. Всё грохотало, падали зажигательные бомбы. Мы с бабушкой Аней спустились в бомбоубежище. Там было темно и страшно, от страха и ужаса плакали дети и даже многие взрослые. Больше мы туда не ходили, оставались дома. Самые мои страшные детские воспоминания: вой сирен и стук метронома. Чувства голода я почему-то не помню, но привычка что-то постоянно жевать осталась», — вспоминала много позже пережившая блокаду Марина Алексеевна Новикова.

В те же дни, с другой стороны, из расположенного под Ленинградом Грузино за налетом наблюдала Галина Карловна Зимницкая. В Грузино их вместе с семьей отправили «на картошку» буквально за пару дней до этого («Приехали в Грузино спецпоездом. Небольшой митинг на привокзальной площади, затем пошли располагаться на жительство. …Чувствуем, что способны съесть всё, что привезли с собой», — писала она в дневнике).

Вот что она запишет задним числом, вернувшись в Ленинград 12 сентября:

«О воздушной тревоге узнавали по стрельбе зениток. Однажды во время сильного зенитного огня, мы залегли в картошку. Я лежала в борозде и смотрела в небо. Там, на большой высоте, медленно плыли фашистские самолеты, моторы прерывисто рычали. Стервятников было много. Они шли ровным строем, как на параде. Поняв, что они нацелились только на Ленинград, мы поднялись и продолжили работу. Вдруг рядом что-то зашипело. Мы смотрим: большой плоский осколок от зенитного снаряда упал прямо на огромную картофелину, которую мы отложили как редкий экземпляр, и зажарил ее. <…> Обратно немецкие самолеты летели, как перепуганная стая ворон.

На следующий день мы узнали от военных, что вражеским самолетам удалось прорваться в город и сбросить бомбы. Вечером мы забрались на крышу сарая и вглядывались в сторону Ленинграда. Но неестественно яркий закат, охвативший полнеба, мешал нам увидеть зарево пожаров».

Вокруг города шли ожесточенные бои. Хотя окончательно кольцо сомкнулось 8 сентября, фактически жители города оказались отрезаны немного раньше — уже 27 сентября железнодорожное сообщение с Ленинградом было прервано, даже из пригородов попасть туда становилось всё сложнее.

«На третий день после нашего переселения на поле прибежал связной и сказал, чтобы все немедленно кончали работу и шли на станцию: в Ленинград отходит последний поезд. Мы кинулись собираться и очень скоро были на платформе, где действительно нас уже ждал поезд. В вагоне, и не только в нашем, ехали раненые, повсюду белели свежие повязки с проступающей кровью», — вспоминает Галина Карловна Зимницкая свой путь из Грузино в осажденный город в сентябре 1941 года.

При этом в самом Ленинграде — прифронтовая неразбериха. Еще ходят троллейбусы и трамваи, но где проходит фронт и какие перспективы у города, никто точно не знает. Среди горожан бродят самые невероятные слухи.

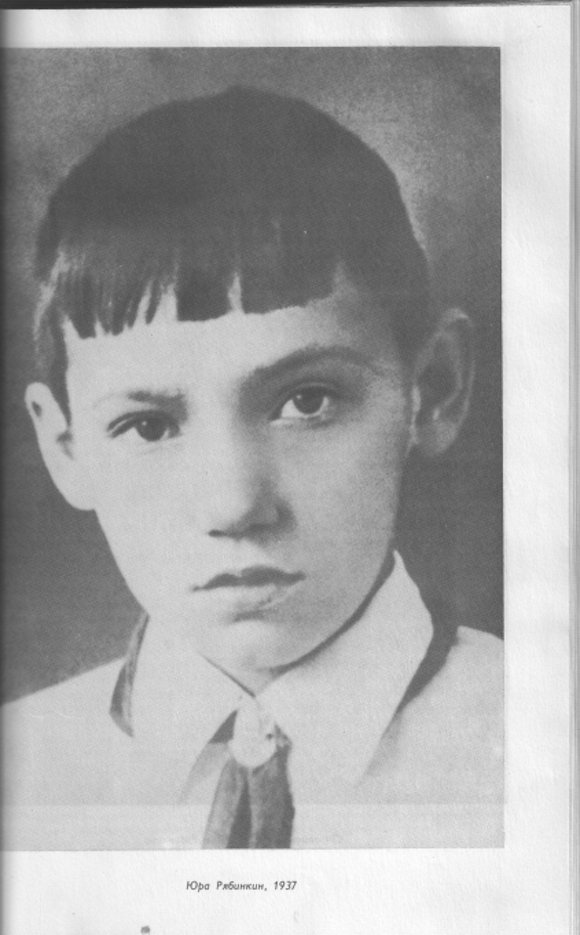

«В очереди бабы говорят, что Гитлер обещал закончить войну к 7 сентября, т.е. к завтрашнему дню. А совсем недавно дата была 2 августа… Ходили на выставку Отечественной войны. Много интересного. Пушки, всякое германское снаряжение. Потешались над одной вещью. Карточка, как у нас для хлеба. Только она для солдат и на ней надпись «Имперское отделение по делам поцелуев». И на отрывных талончиках надпись: случайный поцелуй, мимолетный поцелуй. «Талон на свидание» и т.п. Полнейшее бесстыдство!» — записывает в своем дневнике 6 сентября 1941 года 16-летний ленинградец Юра Рябинкин.

Этот дневник, обнаруженный спустя десятилетия на чердаке деревенского дома под Вологдой и впервые опубликованный в начале 1970-х, станет одним из самых страшных свидетельств блокады. Юра начал вести его 22 июня 1941 года, одновременно с началом войны, еще не зная, что количество страниц дневника ровно отмерит его дни.

Спустя почти две недели после дневниковой записи Юры Рябинкина о сохраняющейся в городе атмосфере неизвестности пишет и директор архива Академии наук СССР Георгий Алексеевич Князев. В этой записи уже звучат тревожные нотки, Князев предсказывает судьбу, которую мужественно примут полтора миллиона ленинградцев, встретивших смерть, но не отдавших город.

«Что же происходит? Никто ничего толком из нас не знает. Враг у ворот, где-то близко. Но где? <…> Разомкнуть кольцо можно только извне, а если этого не случиться, остается только умереть, защищая родной город», — записывает он в своем дневнике 21 сентября 1941 года.

Дневники ленинградских детей к середине сентября уже обретают взрослую рассудительность, однако в них еще таятся следы их собственных детских тревог. Примерно в эти дни 75 лет назад школьник Юра Рябинкин решал для себя задачу, которая оказалась для него судьбоносной, — мать настаивала на том, чтобы он записался в военную спецшколу, сам Юра, судя по записям, давно мечтал об этом. Однако какой-то тайный страх, боязнь непонятного разоблачения остановили его.

«Сегодня утром решил: в спецшколу не являться. Причину здесь не пишу. Я не знаю, чего мне стоило это решение.<…> Я очень хорошо вижу, что мне грозит. Слишком хорошо. Но я очень хорошо вижу, что я сделаю этим маме. И я не могу решить: пожертвовать ли собой ради нее или остаться при своем решении», — пишет он, слегка витиевато и очень таинственно, 15 сентября 1941 года.

Позднее, в конце 1941-го года, выяснится, что эта спецшкола дала бы ему спасительный шанс на эвакуацию.

Нормы выдачи хлеба по карточкам были снижены еще 2 сентября — для рабочих они составляли по 600 г хлеба в день, для служащих — по 400 г, для иждивенцев — по 300 г. Всего до конца 1941 года нормы будут снижены пять раз. Последняя, введенная 20 ноября, предусматривала 250 г хлеба рабочим и 125 г — всем остальным. Дети, живущие в городе, быстро научились ценить и карточки, и деньги, и хлеб.

«Сегодня я совершил ужасную вещь — потерял 30!! рублей. 30!! Рублей. Мама дала мне их на подсолнечное масло, а я их потерял… Теперь весь день я этим огорчен. Денег и без того осталось — кот наплакал», — записывает Юра 16 сентября. И тут же продолжает:

«Сейчас половина пятого. Близко от нашего дома опять слышны сильные звуки разрыва артиллерийских снарядов. По словам В. Никитина, немцы в 15 км от Ленинграда. Я думаю — ближе».

Бытовые записи в дневнике перемежаются мальчишескими рассуждениями о том, как можно было бы исправить ситуацию на фронте. Юра жалеет, что не может оказаться в числе добровольцев. Пройдет два месяца и дневник превратится в хронику борьбы с самим собой: измученный голодом, Юра будет отщипывать хлеб от порции младшей сестры, прятать выданные в магазине леденцы — и без жалости к себе фиксировать всё это в дневнике.

Мы никогда не узнаем, что побудило его тогда, в сентябре 1941 года, отказаться от спецшколы. Юра Рябинкин дожил до дня эвакуации, до весны 1942 года, — но, когда их семье пришло время отправляться на вокзал, подняться с кровати он уже не смог. Его мать, на руках у которой была младшая сестра Юры, вынуждена была уйти на вокзал без него. Она довезла его сестру до первого по пути следования поезда эвакопункта, передала на руки врачам и умерла от истощения.

Судьба Юры неизвестна — скорее всего, живым он так и не покинул Ленинград. Однако много позже его дневник был обнаружен на чердаке деревенского дома под Вологдой. Последними читающимися словами в нем были: «Хлеба, хлеба...»