Живописный во всём: перед кем упала на колени Марлен Дитрих

Во время своих гастролей по СССР в 1964 году великая актриса Марлен Дитрих высказала желание встретиться лишь с одним человеком. И нет, это был не всесильный Никита Хрущев и не знаменитый на весь мир Юрий Гагарин. Марлен хотела лично увидеть автора поразившего ее некогда рассказа «Телеграмма», скромного пожилого человека в очках в роговой оправе, писателя Константина Паустовского. Он пришел на ее концерт в ЦДЛ — и легендарная дива экрана преклонила колени перед ним прямо на сцене. Узнать больше о жизни Паустовского можно из его новой биографии. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».

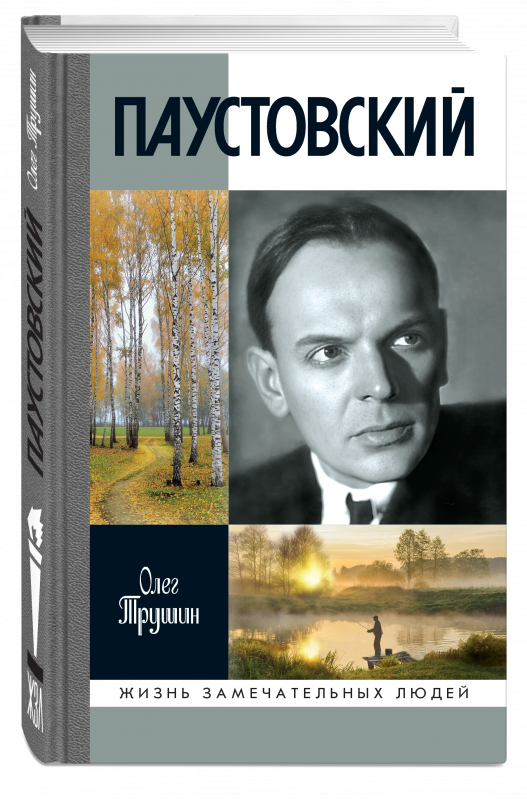

Олег Трушин

«Паустовский: Растворивший время»

М.: Молодая гвардия, 2024. — 395 с.

Лиричный подзаголовок биографии Константина Паустовского — «Растворивший время» — ее автор Олег Трушин исподволь объясняет, полемизируя с одним из сквозных персонажей книги, пролетарской критикессой Галиной Колесниковой. Собственно, одно название ее статьи о Паустовском — «В поисках необычного», — опубликованной в №10 журнала «Октябрь» за 1934 год, может служить лаконичным ключом ко всему, что ценил Паустовский в литературе, чужой и своей. Строгая и придирчивая Колесникова помогает Трушину прорисовать самые важные штрихи к портрету Паустовского, отмеченному стремлением к беллетризации скучной прозы жизни, разнообразным мистификациям (в том числе и вольному обращению с собственной биографией), а главное — искренним романтизмом, пленившим широкого читателя. «Проза писателя Паустовского красива во всём», — восхищается биограф, уже в эпилоге вспоминающий фразу из очерка Паустовского «Дядя Гиляй», которая, как считает Трушин, подходит и самому его герою: «Он был живописен во всём — в своей биографии, внешности, манере говорить, ребячливости, в своей разносторонней и бурной талантливости».

Как воспринимал Паустовского самый благодарный читатель — маленький, — Трушин показывает, цитируя статью из журнала «Книга молодежи» №8–9 1932 года, приуроченную к выходу повести «Кара-Бугаз» и составленную из отзывов школьников: «Пионер Харин, ученик четвертой группы, как и другие, согласен с Рабиновичем, но добавляет:« Нет, ребята, это гораздо интереснее Жюль Верна. Жюль Верн пишет трудным языком, у него много всяких непонятных слов, а здесь язык очень понятен и описывается правда о революционерах». Оценили «Кара-Бугаз» и профессиональные писатели, в частности — нобелевский лауреат Ромен Роллан, заметивший рождение в советской литературе нового жанра — «литературные произведения, показывающие отдельные географические пункты».

«Паустовский, невольно став одним из первооткрывателей нового жанра, определив его название для себя как «история с географией», все последующие годы будет работать именно в нем», — пишет Трушин, считающий, что «симбиоз соцреализма и романтизма, истории и научного подтекста, «сдобренный» приключенческим накалом, <...> сделал «Кара-Бугаз» особым явлением литературы своего времени» и позволил Паустовскому выйти из тени Александра Грина. Разделяя биографию Паустовского на три части, Трушин считает, что «первая из них прошла под знаком «Блистающих облаков», последняя овеяна славой «Повести о жизни», ну, а вторая осенена «Кара-Бугазом» — повестью, задавшей нужный вектор жанровой линии всех последующих произведений автора, причем вне зависимости от их формы».

Однако не всем этот «нужный вектор жанровой линии» был сразу понятен и очевиден, в том числе той же Колесниковой, считавшей, что у Паустовского «нечеткость жанра <...> является результатом поисков необычного», а главная проблема в том, что пейзажи и зрелищные явления природы удаются ему лучше, чем люди: «...он должен научиться чувствовать и давать людей во всей их человеческой сложности. Уметь так же убедительно показывать людей, как это делает автор, когда касается явлений и событий». Трушин категорически не согласен с критикессой, упорно не желающей понимать, что хотел сказать Паустовский в «Кара-Бугазе»: «Связь настоящего с будущим, позволяющая не только растворить время в пространстве, но и обрести понимание его нового свойства — перевоплощение настоящего в будущее».

В этой красивой, но туманной фразе хорошо отражена специфика манеры самого Трушина. Она состоит в своеобычном, порой переусложненном словоупотреблении, нередко заставляющем автора беспричинно закавычивать обычные слова, абсолютно уместные и понятные в данном контексте, но, видимо, самому Трушину кажущиеся недостаточно точными. Например, рассказывая о том, как идея писательства зародилась у юного Константина под влиянием преподавателя философии Киевского университета Алексея Гилярова, Трушин метафорически замечает: «Писательство для Кости Паустовского явилось подобием «ложки противоядия» от всего того, что его окружало в те годы, отчего металась его душа». Одного «противоядия» без всяких кавычек, как и без «подобия» и «ложки», тут было бы вполне достаточно, а «от чего» в этой ситуации лучше выглядело бы раздельно. Но, к сожалению, корректура и редактура вообще довольно халатно отнеслась к книге Трушина и пропустила множество мелких, но досадных и нелепых «блох»: «претворяя» вместо «предваряя», «моховик» вместо «маховик», журнал «Плуг и молод».

Нередки в «Паустовском» шероховатости, касающиеся согласованности причастий и управления предлогов («атмосфера недовольства к власти», «эффектно к восприятию»), а также утяжеляющие чтение тавтологии, когда верная мысль автора стала бы только нагляднее, если бы редактор отрезал несколько лишних слов, например, в пассаже, где сформулировано принципиальное отличие произведений Паустовского от образцов кондового соцреализма: «Литература, не сопряженная с социальным заказом, а та, в которой образ человека находится во главе угла всей темы повествования».

Что касается осторожных, «сомневающихся» трушинских кавычек, их, наоборот, кое-где не хватает, потому что смысл витиеватых конструкций и эпитетов бывает не совсем понятен, например, слова «ревнивый» в следующей фразе: «Но вернемся к гимназической поре Паустовского — светлому и очень ревнивому во времени периоду жизни нашего героя, в котором переплелось всё: детство и взросление, потеря семьи и обретение ранней самостоятельности». При попытке вчитаться в следующее предложение (вдруг там обнаружится пояснение «ревнивого периода»?), погружаешься в бурный водопад слов, где опять-таки на каждой строке чересчур навязчиво повторяется «время»: «...это было счастливое, а может быть, и даже самое счастливое время в его жизни, еще не обожженной трагедиями войн, хаосом революций, временем, когда на смену одним идеалам приходили другие и одна за другой накатывали волны новой эпохи, поглощая под собой миллионы жизней соотечественников его времени».

Явные редакторско-корректорские упущения, однако, не отменяют ценности и увлекательности книги Трушина, и тем более человеческого обаяния исследуемой фигуры. Оно проступает даже ярче, когда слово предоставляется тем, кто имел к Паустовскому не просто длинный перечень художественных претензий, но вообще считал его никудышным писателем или «мямлей с прекраснодушной, вялой, ложно-романтической критикой, нисколько не опасной для властей» (это мнение Надежды Мандельштам, которой Паустовский в 1965-м помог получить московскую жилплощадь). Такой авторитетный недоброжелатель, как главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский, испытывал, по мнению Трушина, к Паустовскому чуть ли не личную неприязнь. Но тем убедительнее и объективнее выглядит запись в дневнике Твардовского в качестве своеобразного надгробного слова сразу после смерти Паустовского: «Писатель он, безусловно, плохой, но всё же хоть человек старой веры литературной, благоговевший перед ней — литературой, что не только недоступно людям, привыкшим заведовать ею, но и предосудительно, как пережиток язычества после введения православия».