Куда идем мы с Пятачком: учение об эволюции как суррогат религии

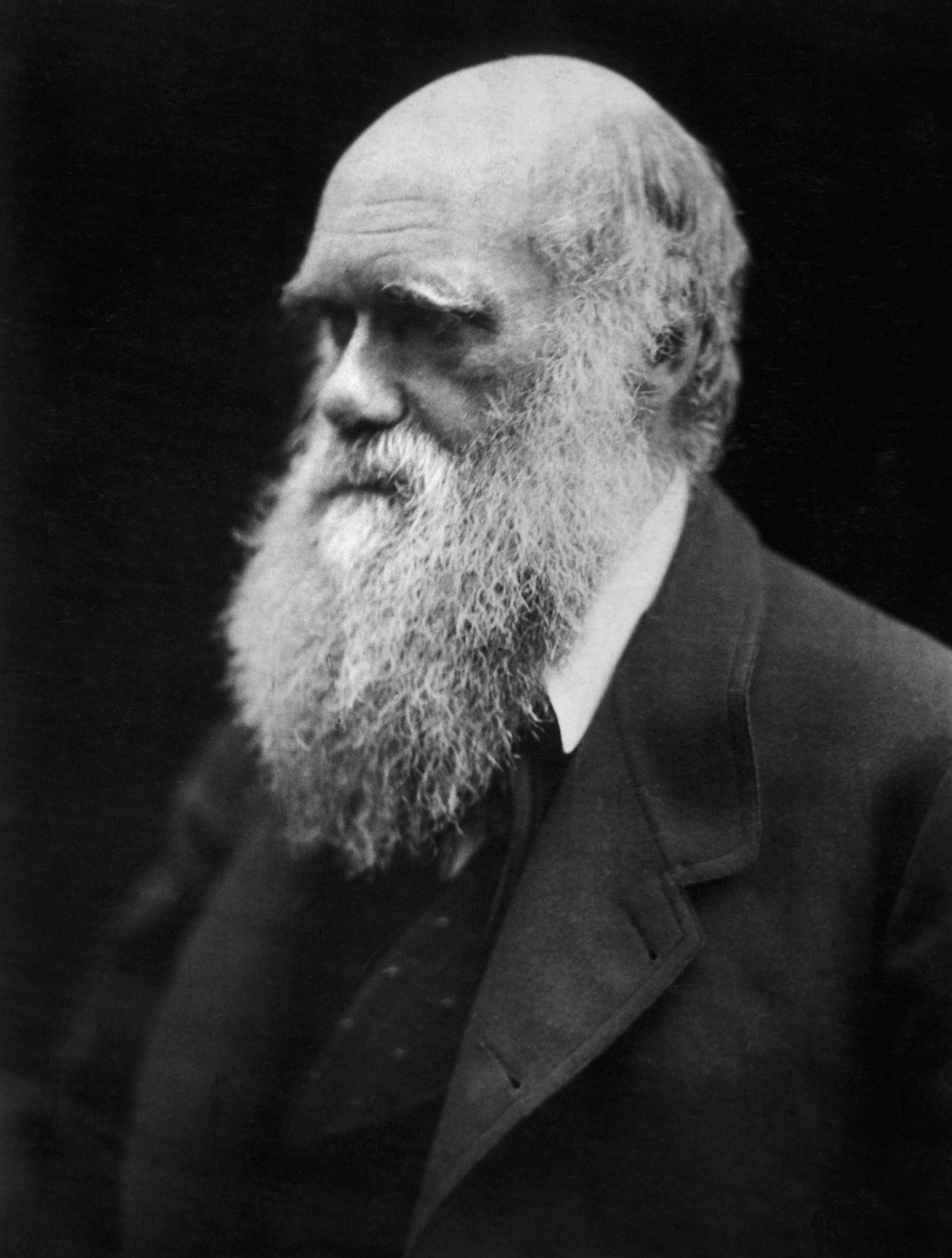

Почему трактат «Происхождение видов» до сих пор фигурирует в списках интеллектуальных бестселлеров, а его автор, умерший в 1882 году, «до сих пор вызывает такую бурю негодования, замешанного на непонимании» и тем самым остается «живее всех живых»? Этими вопросами задается автор новой биографии Дарвина профессор СПбГУ, доктор биологических наук Максим Винарский. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Максим Винарский

«Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей»

М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 446 с.

В последней главе книги «Мертвый лев», рассказывающей о приключениях дарвинизма после смерти Чарльза Дарвина, доктор биологических наук Максим Винарский объясняет избранный им композиционный принцип — это своеобразный «уроборос». «Мы совершили долгое путешествие во времени, длившееся 140 лет, и вернулись в свою эпоху. В этой, последней, главе снова обратимся к вопросам, поставленным в самом начале», — пишет Винарский.

Автор «Мертвого льва» ссылается на книгу польского культуролога Доминики Орамус, где немеркнущая популярность Дарвина объясняется тем, что как творец «базового мифа» и «теории всего» он занял в массовом сознании место, некогда принадлежавшее библейскому Моисею, автору первых пяти книг Ветхого Завета, рассказывающих о сотворении мира и человека.

О почти религиозном отношении к Дарвину среди русской интеллигенции в конце XIX в. речь идет в четвертой главе «Смех подпольного человека». Эпиграфом к ней служит цитата из «Записок из подполья» Федора Достоевского: «Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть». В этой главе приводится мнение Николая Бердяева о том, что в интеллигентском культе Дарвина произошло «переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы» и возникла та же самая религиозная вера, только «вывернутая наизнанку».

Однако на заре появления трактата «Происхождения видов», который Дарвин не торопился отдавать в печать, в том числе и чтобы не огорчать свою религиозную жену, теория эволюции многими рассматривалась скорее как нечто богопротивное, аморальное, лишающее человека его божественного достоинства, низводя до состояния дикого зверя, которого можно укротить только насилием. Как показывает история, клерикальные и косные критики тем не менее интуитивно правильно уловили опасность заложенной в дарвиновской концепции мины не слишком замедленного действия. На протяжении нескольких десятилетий идея естественного отбора и борьбы за существование использовалась самыми демоническими личностями и структурами.

«Красные, черные и красно- коричневые, радикалы и консерваторы, социалисты и утописты — всем им Дарвин, воплощенный символ „объективного научного знания“, был нужен для достижения собственных узких и нередко корыстных целей. С такими „друзьями“-доброхотами никаких врагов не надо! Дарвин побывал и в роли „святого“ в советских „безбожных святцах“, и в качестве предполагаемого вдохновителя гитлеровского нацизма», — пишет Винарский, всесторонне рассматривающий такое многоликое явление, как социал-дарвинизм, берущий начало задолго до рождения самого Дарвина — у Платона с его разработанной в диалоге «Государство» программой селекции человека в идеальном обществе.

На страницах «Мертвого льва» разворачивается многолетняя и еще не завершенная в наши дни история неправильных толкований и искажений дарвиновской теории, критики которой иногда были чрезвычайно остроумны, как автор так называемого «аргумента „Боинга-747“» — знаменитый астрофизик Фред Хойл, считавший, что «поверить в действенность естественного отбора так же сложно, как в то, что ураган, пронесшийся над свалкой авиационного завода, случайным образом соберет из отдельных деталей новенький самолет». Винарский признает убийственность аналогии, как и авторитет выдающегося, хоть и эксцентричного, мыслителя Хойла, однако с грустью замечает, что в основе эффектной авиационной метафоры лежит «все то же банальное непонимание...»

Касается Винарский и такой забавной масскультной ипостаси дарвиновского посмертного существования, как постмодернисткая англоязычная литература в жанре «альтернативной истории». Например, романа Джона Дарнтона «Заговор Дарвина», где Дарвин предстает завистливым и двуличным интриганом, который во время плавания на корабле «Бигль» подчищает свои путевые дневники, чтобы преуменьшить научный вклад конкурента, хирурга и натуралиста Роберта МакКормика.

К сожалению, за пределами книги Винарского остался ироничный рассказ Виктора Пелевина «Происхождение видов», где Дарвин, чтобы понять механизм естественного отбора, ставит опасный эксперимент, вступая в трюме «Бигля» в поединок сначала с орангутаном, потом с гориллой. Пелевинский Дарвин рассуждает о том, что природа не различает индивидуумов, и отдельное бытие с точки зрения целого вида — такая же мнимость, как и бытие вида с точки зрения всего живого: «Надо всегда видеть торжество бытия за оскаленной личиной страдания и смерти. В сущности, никакой смерти нет, а есть только родовые схватки, сопровождающие рождение обновленного и более совершенного мира».

В принципе эти мысли вымышленного Дарвина вполне перекликаются с рассуждениями вполне реального зоолога Августа Вейсмана, которые пересказывает Винарский: «Смерть, конечно, зло, но зло необходимое, возникшее на определенном этапе эволюции вслед за появлением многоклеточных организмов. Они устроены гораздо сложнее, чем одноклеточные, а чем сложнее организовано живое существо, тем сильнее его тело подвержено старению, изнашиванию. <...> Состарившаяся особь отнимает часть ресурсов у молодых и плодовитых сородичей, поэтому сохранять ей жизнь было бы, как выразился Вейсман, „совершенно нецелесообразной роскошью“. <...> И да, смерть — это благо, если взглянуть на нее с точки зрения не особи, а популяции».

Говоря о беспощадной логике эволюции, по которой слабейшие должны погибнуть, Винарский ненадолго отступает с позиций ученого-натуралиста и пытается взглянуть на механизм естественного отбора, царящий не только в природе, но и в социуме, с гуманистической точки зрения: «Пресловутые „альфа- самцы“, постоянно демонстрирующие перед сородичами свои авторитет и „крутость“, известны у самых разных видов. Эта жесткая иерархия возмущает наше человеческое чувство справедливости, мы видим в ней что-то неправильное, даже аморальное». В примечаниях автор книги даже приводит соответствующую цитату из поэмы «Москва-Петушки»: «Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку».

Но позволив Венедикту Ерофееву этот крик души, Винарский снова возвращается в шкуру хладнокровного биолога и напоминает золотое правило истинного дарвиниста: «Если какое-то явление или форма поведения в животном мире встречается неоднократно и у не самых близкородственных видов, значит, мы должны искать в них биологический смысл, какую-то „пользу“. И она обычно оказывается пользой с точки зрения целого, то есть вида или популяции, хотя для конкретной особи может обернуться страданиями или смертью». Примерно такими соображениями предлагается утешаться современному разумному человеку вместо христианских надежд на спасение души и Царствие Небесное.

Увлекательной, хотя местами довольно страшной и жестокой, книге Винарского, не только оперирующего солидной научной библиографией, но и ловко вставляющего в нужный момент литературные и поэтические аллюзии и цитаты, немного не хватает разве что ссылок на популярный кинематограф, чтобы проиллюстрировать ситуацию с дарвинизмом, правоту которого признавать неприятно, но и отрицать трудно. Уместно в этой связи вспомнить, например, фильм «Приключения принца Флоризеля», где один эпизодический персонаж, член клуба самоубийц, категорически не желает продолжать жить после унизительного для человека открытия Дарвина — юмор в том, что расстроенный антидарвинист и правда удивительно похож на обезьяну, которой стоило бы смиренно принять свое происхождение, как есть.