«Таможня не воспринимает то, что я делаю, как искусство»

Крупные музеи готовы к коллекционированию технологических объектов, роботы могут быть произведениями искусства, а повторное заболевание коронавирусом вызывает чувство обреченности. Об этом «Известиям» рассказал художник Дмитрий Морозов, известный под псевдонимом ::vtol::. Его работы представлены на новой выставке Третьяковской галереи «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», рассказывающей об авангардных экспериментах, связанных с движением и геометрическими формами.

— На выставке в Третьяковке демонстрируются три ваших произведения. Почему были выбраны именно они?

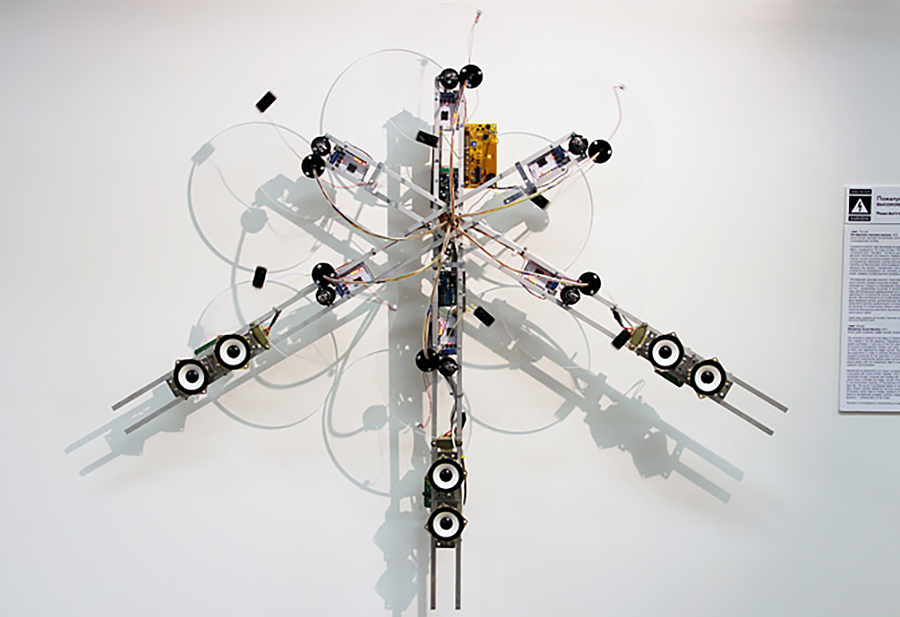

— Первоначально выставка кинетического искусства прошла в Петербургском Манеже. И там авангард начала XX века, кинетизм 1960–1970-х годов и современные мультимедийные практики выстаивались в единую линию. В частности, в экспозиции фигурировал мой объект «Золтан». Он немного нетипичен для меня самого. В нем есть определенный ретрофутуристический элемент, причем как в визуальном решении, так и в концептуальном (это устройство, печатающее чеки с футурологическими прогнозами. — «Известия»). Но «Золтан» классно укладывался в парадигму связи поколений. Это размышление о будущем, будто сделанное в прошлом. Когда выставка переехала в Москву, к «Золтану» добавили «Метафазовую звуковую машину». В Третьяковской галерее была возможность более полно показать мое творчество и расширить экспозицию за счет произведения, отлично резонирующего с общей идеей выставки — оно использует движение как основной медиум.

— А третий экспонат?

— Третий объект — «Фазон» — оказался там отчасти внезапно. Недавно состоялось заседание закупочной комиссии Третьяковской галереи, на котором было решено купить эту работу. Ну и теперь музей решил представить ее уже как часть своей коллекции.

— Поздравляю вас! Для художника попасть в собрание Третьяковки — большая честь.

— Спасибо! Но это событие, мне кажется, означает немного больше, чем признание моего собственного творчества. Оно скорее свидетельствует об открытости музеев к новым пластам искусства, новым жанрам. Я лишь один из многих художников, которые в них работают. Замечательно, что великие музеи стали готовы коллекционировать технологическое искусство, а это не так-то просто не только по идеологическим причинам (многие до сих пор не считают, что подобные работы можно считать искусством), но и по техническим.

— Признаюсь, меня удивил выбор для включения в коллекцию именно этой вашей работы. Ведь у вас есть гораздо более масштабные, концептуально проработанные произведения. Не обидно, что билет в вечность получили не они?

— Выбирая и предлагая объекты Третьяковской галерее, я не думал, что должен обязательно «зайти в вечность» с чем-то максимально ярко характеризующем мое творчество. Отчасти вы правы. У меня действительно есть объекты более масштабные — с очень глубоко проработанным нарративом, со своей мифологией, историей. Например, «12 262» — произведение, которое ездило со мной на Кольскую сверхглубокую скважину. Вокруг него вырос огромный архив материалов, связанный с историей этого научного эксперимента, моей персональной историей и историей всей страны.

Но в случае с Третьяковкой одним из важных критериев для меня было, чтобы объект смог в дальнейшем существовать в этой коллекции и без моего участия. Он должен пережить и меня, и технологические революции, которые сейчас происходят очень быстро.

Например, я знаю, что с творчеством Нам Джун Пайка (один из родоначальников видеоарта; использовал в своих инсталляциях телевизоры, радиоприемники. — «Известия») у музеев большие проблемы, потому что его работы сделаны на технологической базе 1960-х годов. Когда их электронные компоненты выходят из строя, хранители оказываются перед большой дилеммой. С точки зрения музейной логики, нельзя менять деталь на современную — это всё равно что переписать картину художника новыми красками. Но если стоит задача обеспечить гладкое функционирование машины, ее необходимо модернизировать, поддерживать работоспособность. Получается противоречие.

— Проще говоря, вы решили не усложнять жизнь хранителям Третьяковской галереи.

— В Третьяковской галерее работают невероятные профессионалы в сохранении живописи, одни из лучших в мире. У них есть средневековые иконы, хрупкая графика и так далее... Но представьте, что к ним вдруг приедет хайтек-объект, в котором будет 25 моторов, 30 сенсоров, сложнейшие механизмы, созданные инженером-любителем.

Так вот, скромный «Фазон» был выбран отчасти именно потому, что он банально включается в розетку, в нем нет элементов, которые могут нарушить его работу в той самой вечности, про которую вы сказали.

— А как вообще хранятся ваши произведения? В случае с «Фазоном» — понятно, он будет просто в коробочке лежать, когда потребуется — его достанут, протрут тряпочкой и вынесут на публику. Но что делать с такими действительно масштабными вещами, как «12 262» или с инсталляцией «Вычисления низкого давления», созданной для выставки в Эрмитаже?

— Они, конечно, хранятся в разобранном виде. Эти работы принадлежат мне, а я ограничен в пространстве. К тому же обе они создавались изначально с прицелом на путешествие. «12 262» я придумывал, зная, что повезу ее на Кольскую сверхглубокую скважину (созданная в результате поездки видеодокументация стала частью общего проекта. — «Известия»). При реализации работы в нее были сразу заложены возможности быстро отстыковать какие-то элементы и очень компактно собрать в тару, которую можно переносить вручную.

Я очень путешествующий художник, по крайней мере, до пандемии это было так. Последние десять лет я бесконечно находился в движении. Поэтому я выработал принцип, согласно которому создаю работы так, чтобы они помещались в мой чемодан или в тару, которая сдается в обычный багаж без необходимости доплачивать за перевес. Максимум за второе место я плачу, если сдаю две коробки или два чемодана.

— А как решается вопрос с таможней во время путешествий? Ведь произведение искусства просто так не вывезешь.

— Тут получилась забавная вещь. Никакие регламентирующие органы, в частности, таможня в аэропорту, не воспринимают то, что я делаю, как искусство, особенно когда оно разобрано. Это не выглядит ни как скульптура, ни как живопись. Просто какие-то технические изделия из пластика и металла.

— Откуда у вас возникла идея сделать робота, который абсолютно лишен какой-либо утилитарной функции и является чистым выражением концепции, произведением искусства?

— Для меня отправной точкой был звук. Я начинал как музыкант и собирал электронные музыкальные инструменты. Тут я полный самоучка, делал всё кустарно, но достаточно быстро продвинулся в работе с электроникой и увидел у нее потенциал гораздо больший — что это не только звук, но еще и свет, изображение, видео и, конечно же, движение. Весь современный мир построен на мехатронике, на соединении механических и электронных элементов в некую интеллектуальную систему, способную выполнять физические функции и улучшать наш мир.

И вот так у меня произошел совершенно органичный переход от утилитарного применения электроники и механики к художественному, где эти инструменты используются для воплощения конкретной идеи или вообще эстетизированы — сами по себе являются носителями концепции.

— Но вы уже сказали, что не все воспринимают это как искусство.

— Действительно, человеку, который воспитан на классической живописи, скульптуре, часто неочевидно, что это тоже искусство. В этом смысле очень показательны дети. Когда говоришь ребенку, что данная конструкция — абстрактное художественное произведение, а не та штука, которая, например, газировку нальет, для него это абсолютно приемлемо, он сразу всё понимает. Мне кажется, это здорово, потому что свидетельствует о современности этого жанра.

Думаю, это удобный язык для современного зрителя. Мы каждый день взаимодействуем со множеством технических объектов. Но в музее это кажется нетипичным и привлекает внимание просто из-за контраста с тем, что принято считать искусством. Таким образом, привычное здесь соединяется с непривычным.

— Есть мнение, что художники обладают способностью немного предвидеть будущее, может быть, даже не осознавая это, на интуитивном уровне. В 2019 году вы создали работу «На последнем дыхании»: на мужчину в маске надет мини-орган, который звучит от выдыхаемого воздуха. Я понимаю это так, что даже на смертном одре человек может создавать музыку своим естеством. Не кажется ли вам, что эта работа оказалась неожиданно созвучна 2020 году, когда тема дыхания, масок и трагического ухода оказалась столь важной для всего мира?

— Можно даже сказать, тема трагичности дыхания. Эта работа — про воздух с точки зрения не только дыхания, но и вообще свободного пространства.

Да, я был немного ошарашен таким совпадением. В начале 2020 года вдруг осознал, насколько мое произведение совпадает с тем, что сейчас переживает огромное количество людей. В какой-то момент даже немного испугался созданного образа: психологически мне стало тяжело осознавать, что какая-то фантазия, моя рефлексия, вымещение собственных страхов в искусстве вдруг отзывается в реальности.

Конечно, я ничего не предвидел, поскольку создавал эту работу на основе эпизода собственной жизни, но получилось, что моя персональная история повторилась в глобальном масштабе. Я был в Азии за год до пандемии и заболел каким-то вирусом. Мои переживания и воплотились в этом образе.

С одной стороны, здесь чистая случайность. С другой же, действительно, человек, который становится художником, занимается неким рендером реальности, компиляцией всего, что он видит, и воспринимает по всем каналам из внешнего мира, и потом, как-то это переработав, выкристаллизовывает в произведение искусства. Отчасти правда, что художник — в определенной степени ретранслятор если не божественной мысли, то уж точно информационного потока.

— Кстати, коронавирусом вы пока еще не болели?

— Переболел им уже дважды.

— И как ощущения во второй раз?

— Во второй раз у меня было ощущение обреченности. Я понял, что нельзя себя чувствовать защищенным, однажды переболев. Это означает, что сценарии глобального иммунитета — мол, все однажды переболеют и вирус перестанет распространяться, — невозможны. Забудьте. Ситуацию способна изменить только вакцинация.

— Будете вакцинироваться?

— Актуальность вакцинации для меня появится через полгода, не раньше, потому что к этому моменту закончатся антитела, которые у меня сейчас появились опять. Там я и посмотрю, что делать, потому что, возможно, будет больше информации о том, как идет вакцинация в мире, насколько она эффективна.

— Как вы думаете, когда-нибудь роботы или компьютеры смогут создавать настоящее искусство, как люди? Мы знаем, что нейросети уже рисуют картины, но это не совсем то.

— Могу предположить, что в отдаленном будущем у компьютеров появится некая форма сознания, и они начнут творить. Но что их искусство будет собой представлять? Может, это будут химические формулы! Создаете на их основе вещество, принимаете и видите конкретный образ, переживаете эмоции или чувства, которые мы даже не знаем, как назвать. И тут компьютер вполне смог бы конкурировать с человеком. Или работать в тандеме с ним.

А вообще нет ни одного доказательства, что мы сами не машины и не спроектированы кем-то еще. Кто знает, может, мы тоже эволюционировали и развились до существ, которые что-то творческое придумывают, но сама эта способность была запрограмирована в ДНК? ДНК вполне себе код, его сейчас дешифровывают.

И вот что интересно: создавать картины, пусть и примитивные, компиляционные, роботов научили. Но пока не существует робота, который просто помоет посуду: встанет к раковине и сможет, не разбив ничего, протереть каждую чашку, тарелку и поставить их на сушку. А ведь это примитивнейший труд, самый низкооплачиваемый и при этом очень нужный. Роботы-пылесосы есть — ползают по квартире, но подметать улицу, как человек, пока тоже не умеют. Всё это когда-нибудь обязательно случится, но в наш век хватит дел и для человека.

Дмитрий Морозов родился в 1986 году в Москве. Окончил факультет истории искусства Российского государственного гуманитарного университета по специальности «искусствоведение». Стажировался во Франции, Португалии, Норвегии, США, Нидерландах и Словении. С 2007 года работает под псевдонимом ::vtol::. Участник множества групповых выставочных проектов в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Московском музее современного искусства и др. В 2019 году прошла персональная выставка в ГЦСИ. Лауреат премии «Инновация».